Bezahlen nach Zahlen

Nutzungsabhängige Bezahlmodelle werden von der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheit und von den Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit getrieben. Noch ist nicht viel passiert, aber es gibt zahllose Anwendungsmöglichkeiten.

Die Rostlauben sind ein Auslaufmodell: Gabelstapler sind künftig vernetzte Fahrzeuge und erlauben den Kunden eine intelligentere Intralogistik. Foto: adobe stock

Not macht erfinderisch, sagt der Volksmund. Und manchmal ist die Lösung auch schon da, aber erst die Krise schafft das passende Problem. Videokonferenzen zum Beispiel hat ein Virus zum Durchbruch verholfen. Durchgesetzt hätten sich die Onlinemeetings sowieso – zu groß sind (bei allen Einschränkungen) die Vorteile. Aber es hätte gedauert.

Genauso könnte es jetzt dem Bezahlmodell Pay-per-Use für Maschinen ergehen. Die aktuelle Unsicherheit, wie sich das eigene Geschäft entwickeln wird, macht die nutzungsbasierte Bezahlung sowohl für die Kunden als auch für die Hersteller attraktiv. Dazu gesellen sich noch die zwei Megatrends unserer Wirtschaft: der technologische Wandel und das Streben zur Nachhaltigkeit. Was im Privatleben mit Carsharing und E-Scootern längst Realität ist, kann nun auch im traditionellen Maschinen- und Anlagenbau Fuß fassen.

Foto: Max Threfall

„Hersteller wissen durch Asset as a Service sogar besser, was der Kunde braucht.“

Jochen Siegert, Deutsche Bank

Es ist höchste Zeit für eine Innovation. Seit der industriellen Revolution bauen Unternehmen Maschinen, die andere Unternehmen für die Herstellung von Gütern nutzen. Ob „Spinning Jenny“ oder Dampfmaschine – die Geräte wurden immer an die Nutzer verkauft. 1877 erkannte aber die Bell Telephone Company, dass sie ihre Telefone besser vermieten als verkaufen konnte – das Leasing war geboren. 1952 übertrug der Amerikaner Henry Schoenfeld das Prinzip am Beispiel von Gabelstaplern auf Maschinen und Anlagen und gründete die erste Leasinggesellschaft.

Seitdem hat sich nicht mehr viel getan. Die Innovation im Leasing beschränkte sich darauf, die Leasinggüter aus der Bilanz herauszuhalten und sie nach Ende der Vertragslaufzeit kaufen oder zurückgeben zu können. Ob der Kunde die Maschine nutzt oder nicht, spielt keine Rolle für seine Kosten. Und ob sie jemand anders auch nutzen will, schon gar nicht.

Kunden entlasten und binden

Mit Pay-per-Use erobert nun ein ganz neues Nutzungs- und Bezahlmodell den Markt, weil es den Nerv trifft: Viele Kunden scheuen derzeit Investitionen und hohe Fixkosten. Da ist es eine attraktive Alternative, weniger zu zahlen, wenn die Auftragslage schlechter als erwartet ausfällt. Die Hersteller wiederum setzen in mauen Zeiten oft kaum Geräte ab – die Umstellung auf ein Modell mit halbwegs stabilen Einnahmen kommt also gerade recht.

Die Anwendungsfälle sind theoretisch unbegrenzt. Jede Maschine und Anlage, die nicht ohnehin rund um die Uhr läuft, kann sich eignen. Bei Druckern gibt es das Abrechnungsmodell schon länger, aber auch exotische Ansätze wie die nutzungsabhängige Bezahlung von Reifen bei Flugzeugen werden geprüft. Viele Geräte können auch von mehreren Kunden genutzt werden – das gilt für fest installierte Systeme wie Server genauso wie für die oben erwähnten Gabelstapler, die oft nur temporär benötigt werden. Und die Kundenbeziehung kann langfristig gesichert sein: „Bei hochpreisigen Maschinen muss der Hersteller nach dem Laufzeitende wieder in Verkaufsgespräche gehen und steht im Wettbewerb“, sagt Jochen Siegert, der das Thema Pay-per-Use unter dem Stichwort „Asset as a Service“ bei der Deutschen Bank verantwortet. „Wenn einfach eine neue Maschine hingestellt wird, erübrigt sich die Frage nach einem Herstellerwechsel.“

Natürlich hat Pay-per-Use nicht für alle Beteiligten immer nur Vorteile. Bei Vollauslastung muss die nutzungsabhängige Bezahlung für den Kunden teurer werden als beim Leasing – das ist die Kehrseite der Flexibilität in der Flaute. Beim Hersteller wiederum landet das Cashflow-Risiko, das der Kunde auf ihn abwälzt. Doch unterm Strich wird das Modell oft für beide Seiten attraktiv sein, zumal das Servicing der Maschinen in der Regel eingepreist ist.

Warum kommt Pay-per-Use dann erst jetzt? Das hat viel mit der digitalen Transformation der Wirtschaft zu tun. Nur die Vernetzung macht es möglich, dass ein Kunde beispielsweise auf den 3-D-Drucker auf dem Gelände eines anderen Kunden zugreift. Vor allem aber verlangen die zwei Grundelemente von Pay-per-Use, die Erfassung der Nutzung und die kleinteilige Abrechnung, nach einer digitalen Unterstützung. Treiber der Entwicklung ist das Internet of Things (IoT). Erst die Erfassung unzähliger Daten und die Vernetzung der Maschinen mit dem Kunden, den Herstellern und den Finanziers ermöglicht ein effizientes Angebot.

It’s the data, stupid

Das ist kein Selbstläufer: „An der Schnittstelle zwischen Finanzwelt und Industrie muss sich jemand um die vertrauenswürdige Verarbeitung der Daten kümmern“, sagt Günter Hehenfelder. Der Österreicher kommt aus der Industrie und kennt sowohl die Sorgen der Kunden als auch die der Hersteller. Die Automobilhersteller vergeben zum Beispiel Aufträge für mehrere Jahre, die aber oft während der Laufzeit vom Einkauf gekürzt oder sogar gänzlich infrage gestellt werden. „Investitionsbudgets sind daher immer ein großes Thema gewesen – wir waren also auf der Suche nach neuen Ansätzen, um das Investitionsrisiko zu reduzieren.“ Er fand die Antwort in Asset as a Service. Heute versucht Hehenfelder mit seiner Plattform Findustrial, Kunden und Hersteller mit den Finanziers zu verbinden, denn an der Finanzierung hängt die Attraktivität des Modells.

Letztendlich muss die Maschine gar nicht dem Hersteller gehören, auch ein Investor kann ähnlich einer Leasinggesellschaft Risiken übernehmen. Allerdings müssen dafür ein paar Dinge geklärt sein. Da wäre zunächst eine Preisgestaltung, die den Kunden nicht abschreckt. Die Variablen sind oft schnell gefunden: Nutzungsdauer, Stromverbrauch oder Materialeinsatz. Aber welchen Preis setzt man dafür an? Geklärt werden muss auch die Frage, wer das Risiko geringer Auslastung trägt. „Grundsätzlich möchten wir die Maschine gern von der Bilanz des Herstellers nehmen“, sagt Siegert, der für seine Bank auch eine IoT-Plattform aufgebaut hat. „Wenn wir oder ein Finanzierungspartner aber das Nutzungsrisiko übernehmen, dann bekommen wir wahrscheinlich eher die Kunden, bei denen es nicht so gut läuft.“ Derzeit wird noch geprüft, ob Versicherungen dieses neuartige Risiko übernehmen wollen.

Auch die Bezahlung ist eine Herausforderung, die Zahl der Rechnungen steigt exponentiell: „Beim Kauf einer Maschine stellt der Hersteller dem Kunden nur einmal eine Rechnung“, sagt Siegert. „Bei Pay-per-Use wird jeden Monat für jeden Kunden eine neue, individuell erstellte Rechnung fällig.“ Dank IoT erhält die Bank die Nutzungsdaten direkt von der Maschine und kann ohne weiteren Aufwand für den Hersteller direkt eine Rechnung anstoßen.

„Die flexible Bezahlung ist sehr attraktiv, und dafür müssen eben Daten geteilt werden.“

Günter Hehenfelder, Findustrial

Doch die Daten versprechen noch weiteren Nutzen, „Hersteller wissen durch Asset as a Service irgendwann sogar besser als der Kunde, was er braucht“, sagt Siegert. „Damit verkaufen sie letztlich Lösungen und keine Produkte.“ Wenn beim Hersteller die Daten aller Kunden zusammenlaufen, kann er sie unter dem Stichwort Predictive Maintenance beraten, wann Verschleißteile ausgetauscht werden müssen oder für welchen Zweck wie viele Geräte wirklich gebraucht werden. Dafür müssen die Kunden allerdings den Zugriff auf die Daten erlauben. Hehenfelder beobachtet noch viele Zweifel bei den Herstellern, ist selbst aber optimistisch: „Alles beginnt mit der flexiblen Bezahlung. Die ist sehr attraktiv, und dafür müssen eben Daten geteilt werden. Ist die erste Hürde genommen, werden gewiss auch weitere Daten geteilt, was schlussendlich allen Beteiligten zugutekommt.“

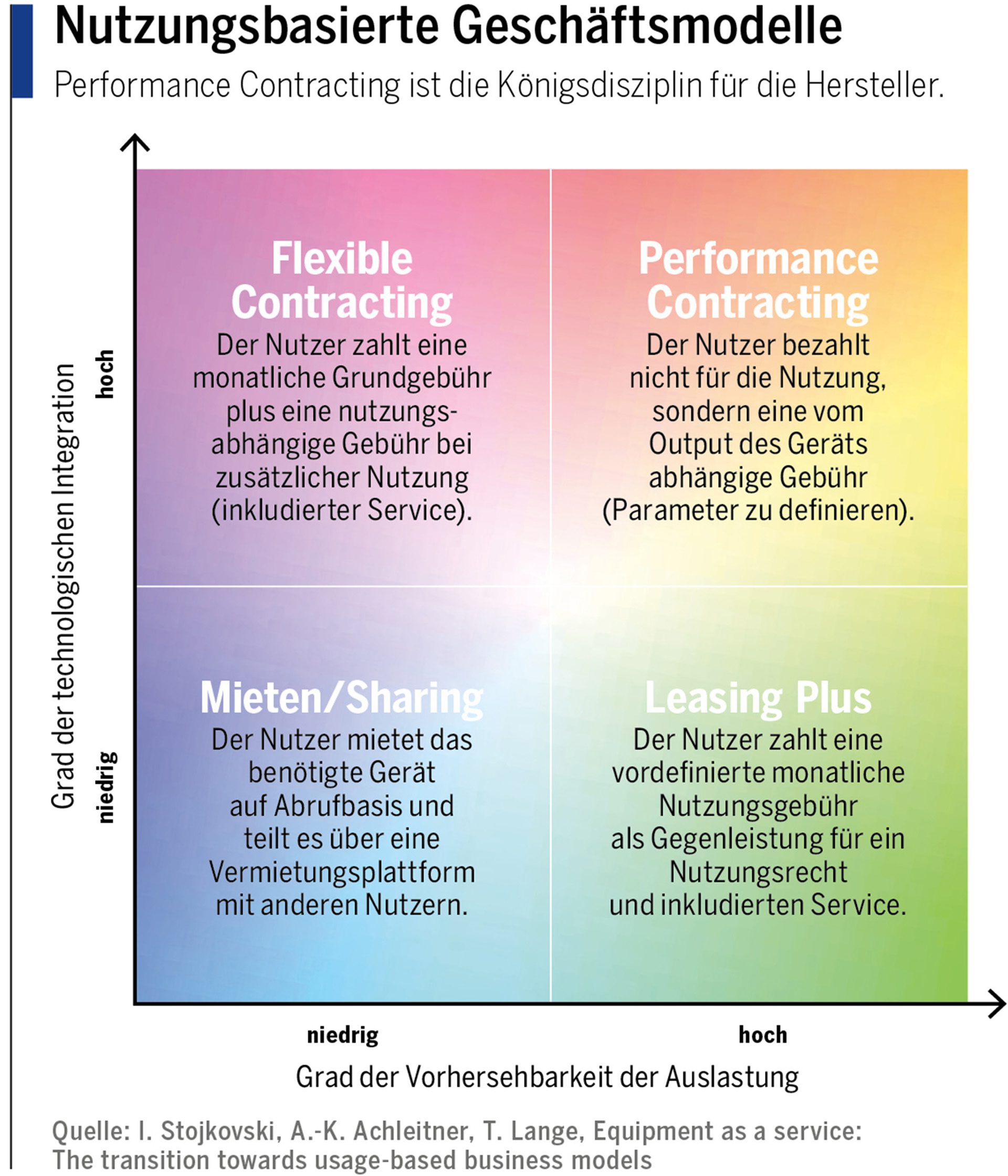

Nicht für jede Geschäftsbeziehung wird Asset as a Service das Richtige sein. „Das kann man mit einer Immobilie vergleichen“, sagt Siegert. „Für manche passt der Kauf, für manche der langfristige Mietvertrag und für andere die Flexibilität eines Co-Working-Space.“ Der Durchbruch könnte auch aus einer ganz anderen Ecke kommen: Pay-per-Use ist nachhaltiger als Kauf- oder klassische Leasingmodelle. Nachhaltigkeit wird sowohl für die Hersteller als auch für die Kunden und die Finanziers immer wichtiger.

Lang lebe das Gerät

Was immer an Vorwürfen dran sein mag, dass Hersteller Maschinen und Anlagen bislang nicht gerade mit Blick auf Langlebigkeit optimieren – klar ist: Beim Kauf oder Leasing mit Übernahme gegen Restwertzahlung verdient der Hersteller erst wieder mit der Neuanschaffung. Bei Pay-per-Use hat der Hersteller dagegen ein großes Interesse, seine Güter möglichst lange im Einsatz zu halten. Das Haltbarkeitsrisiko wandert nämlich vom Kunden zu ihm. Auch ein einziges Gerät parallel von mehreren Kunden nutzen zu lassen ist bei Standardgeräten wie Gabelstaplern problemlos möglich und schont die Ressourcen – von fünf Maschinen müssen zwei vielleicht gar nicht mehr produziert werden.

Der Markt für nutzungsabhängige Bezahlmodelle steckt noch in den Kinderschuhen. Aber wenn sich Kunden- und Herstellerpräferenzen mit den Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit paaren, ist Wachstum garantiert. Und diesmal braucht es keine Großunternehmen, die den Weg bereiten – jeder innovative Mittelständler aus dem Maschinen- und Anlagenbau kann das Thema vorantreiben.

04/2021

Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.