Dankt die Leitwährung ab?

Der Dollar prägt die Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Schon häufiger wurde das Ende seiner Dominanz ausgerufen, verschwunden ist sie nie. Könnte es jetzt so weit sein?

Er wird einen starken Abgang behalten: Fed-Chef Jerome Powell verlässt den Saal nach einer Pressekonferenz. Foto: picture alliance/Sipa USA

Ein Schock ging durch die Finanzwelt, als Präsident Richard Nixon 1971 die Konvertierbarkeit des US-Dollars in Gold und andere Währungen aufhob. Das gegen Ende des Zweiten Weltkriegs geschaffene Währungssystem von Bretton Woods mit festen Wechselkursen implodierte 1973 endgültig. Der Dollar war als Ankerwährung ausgefallen, der Druck auf Abwertung durch die Finanzmärkte zu groß geworden. Das Ende der Leitwährung schien bevorzustehen – doch es kam ganz anders.

Seit 1970 ist der Anteil der USA an der Weltwirtschaft von 36 auf 26 Prozent gefallen, kaufkraftbereinigt sogar auf 16 Prozent. Doch der Dollar dominiert nach wie vor den Handel. Fast die Hälfte aller internationalen Zahlungen werden laut Daten des Zahlungsverkehrssystems SWIFT in Dollar getätigt. Nicht nur der Ölhandel wird in Dollar abgewickelt, sondern auch Edelmetalle oder Nahrungsmittel. Das hat Folgen für die Währungspolitik vieler Staaten. Einige Ölförderländer haben ihre Währung an den Dollar geknüpft, andere Staaten sogar fest an den Dollar gebunden oder ihn gar als Hauptwährung eingeführt. In so unterschiedlichen Ländern wie Kambodscha, Simbabwe oder Argentinien ist der Dollar die Zweitwährung.

Kapitalmarkt der Welt

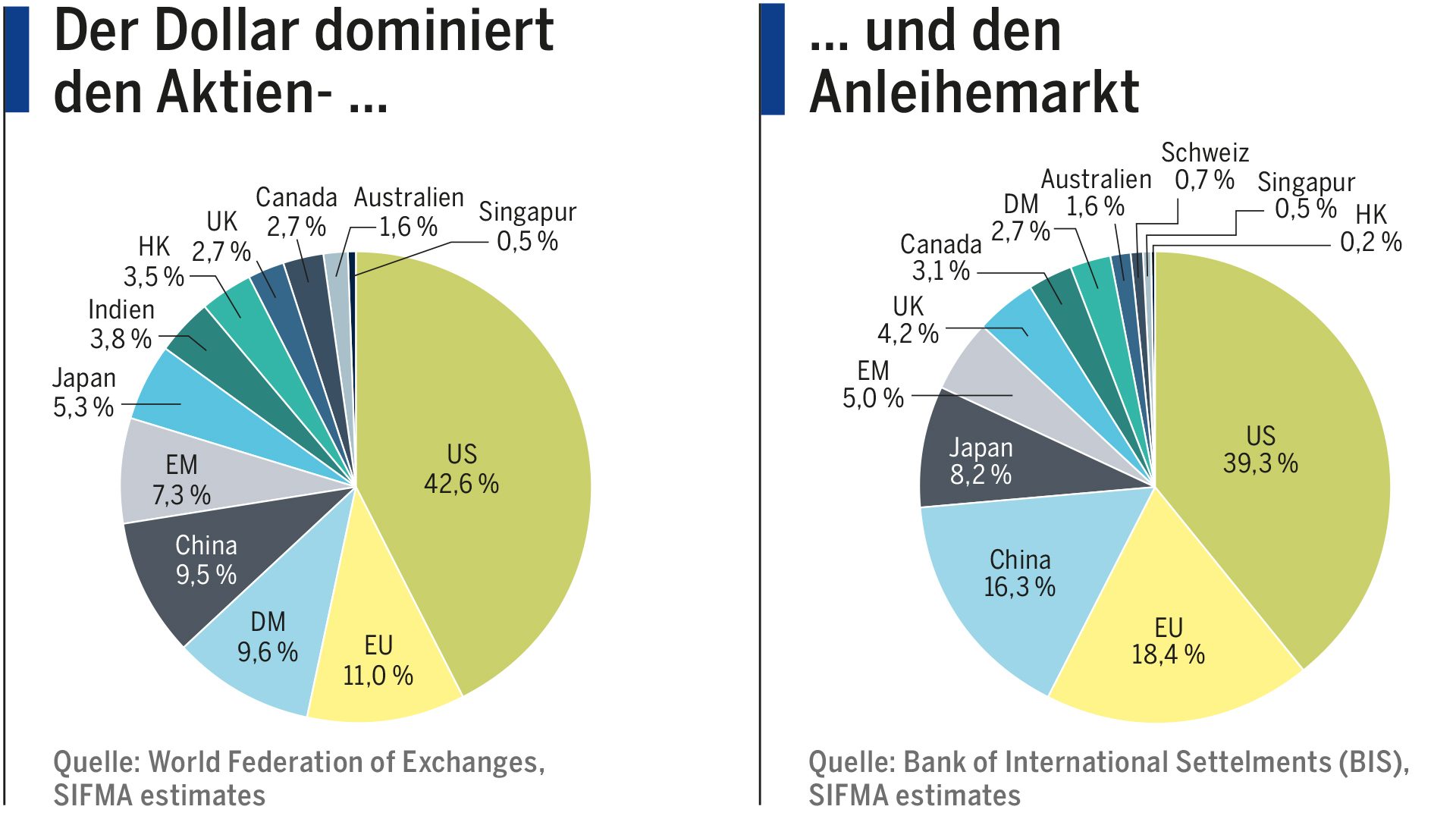

Auch die Finanzmärkte sind vom Dollar geprägt, weil der US-Markt unvergleichlich breit und tief ist. In den USA leben vier Prozent der Weltbevölkerung, aber die dort notierten Aktien machten Ende 2023 mit 42,6 Prozent nicht viel weniger als die Hälfte der globalen Marktkapitalisierung aus. Ein ähnliches Bild bei den Anleihen: 40 Prozent der Kapitalmarktverschuldung sammeln sich in den USA.

Davon profitieren alle, denn das Geld geht nicht nur an US-Amerikaner. Viele Länder der Erde haben sich aktuell mehr als eine Billion Dollar am US-Kapitalmarkt geliehen. Auch für die Finanzierung der Wirtschaft ist der US-Bondmarkt relevant: Europäische Unternehmen geben im Schnitt ein Viertel ihrer Anleihen in Dollar aus, ausländische Unternehmen begaben 2024 „Yankee Bonds“ im Volumen von 273 Milliarden Dollar. An der New Yorker Techbörse Nasdaq sind unzählige ausländische Unternehmen gelistet und haben Milliarden Dollar als Eigenkapital eingesammelt.

Auf der Gegenseite profitieren ebenfalls nicht nur Investoren aus den USA, sondern der ganzen Welt. 2023 befanden sich amerikanische Wertpapiere im Wert von 27 Billionen Dollar in Besitz ausländischer Investoren: Sie halten ein Drittel der US-Staatsanleihen, ein Viertel der Unternehmensanleihen und ein Sechstel der Aktien.

Weltwährungsreserve

Außerdem wird der Dollar massiv von Zentralbanken zur Absicherung genutzt. 1970 machte er fast 80 Prozent aller Währungsreserven aus, aktuell sind es immer noch 58 Prozent (der Euro kommt nicht einmal auf 20, der Renminbi nur auf gut zwei Prozent). Doch die Tage des US-Dollars als Hauptreservewährung könnten gezählt sein. Zwei Initiativen dafür kamen im März ausgerechnet aus den USA selbst. Trumps ökonomischer Chefberater Stephen Miran schlug vor, ausländische Zentralbanken sollten eine Gebühr für den Besitz von US-Staatsanleihen bezahlen, weil der Dollar dadurch konstant überbewertet sei und die Staaten als Trittbrettfahrer von der Sicherheit der Währung profitierten. Außerdem sollten sie ihre verzinsten US-Staatsanleihen in unverzinste mit 100 Jahren Laufzeit tauschen, damit ihre Länder von Zöllen verschont bleiben und unter den nuklearen Schutzschild schlüpfen dürfen. Unerwähnt blieb, dass es ohne die gewaltige Verschuldung der USA gar keine Investitionsmöglichkeiten gäbe – und die USA dringend auf Käufer ihrer Anleihen angewiesen sind.

... mich für den monatlichen Newsletter registrieren.

Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.

Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.

Zentralbanken sollen ihre verzinsten US-Staatsanleihen in unverzinste mit 100 Jahren Laufzeit tauschen

Dem Ersatz für den Dollar könnte Präsident Donald Trump selbst zum Durchbruch verhelfen: Er ordnete die Bildung einer strategischen Bitcoin-Reserve an, die um weitere Kryptowährungen ergänzt werden kann. Sollten sich die Zentralbanken anderer Länder das zum Vorbild nehmen, könnten Dollarreserven durch digitale Assets ersetzt werden. Attraktiv wäre das in erster Linie nicht für die Euroländer, sondern eher für geopolitische Wettbewerber der USA wie China und Russland.

Im Visier der BRICS-Staaten

Und die haben den Dollar ohnehin auf dem Kieker. Auf dem BRICS-Gipfeltreffen im russischen Kasan im Herbst 2024 bekräftigten die Teilnehmer ihr Ziel, die Dominanz des Dollars zu brechen. Sie wollen künftig ihren Handel häufiger in eigener Währung abwickeln. Wenn große Akteure wie China und Indien dieses Ziel ernsthaft verfolgen, wird das spürbar sein. Ihre Währungen müssten für den Handelspartner aber ähnlich attraktiv sein wie der Greenback, um ihm das Wasser abzugraben – und das dürfte noch dauern. Auch ähnlich tiefe Kapitalmärkte sind bislang nicht in Sicht.

Die Dominanz des Dollars dürfte so rasch also nicht schwinden. Zu tief verwoben ist die Währung mit dem Handel und den Investitionen der gesamten Welt. Mehr Sorgen bereitet vielen aber ohnehin die Konzentration der Macht: der US-Einfluss auf extraterritoriale Sanktionsmechanismen auf die Geschäftspolitik ausländischer Banken, der Fluss sensibler Finanzdaten über amerikanische Server und die Speicherung in den Clouds von US-Unternehmen sowie die enorme Bedeutung der US-Kreditkartenanbieter für den Zahlungsverkehr. Es ist ein bisschen wie beim Herrchen und dem Hund: Das Problem ist nicht die Währung, sondern ihr Besitzer. Bislang ist der mit der Verantwortung ganz gut umgegangen, für die Zukunft kann man das nur hoffen.

05/2025

Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.