Politik und Vermögen: Geld verschafft Macht

Ob jemand arm oder reich ist, sollte in unseren Augen seine politische Teilhabe nicht beeinflussen. Das ist historisch eine große Ausnahme – auch in Gesellschaften, die ihre politischen Vertreter wählen.

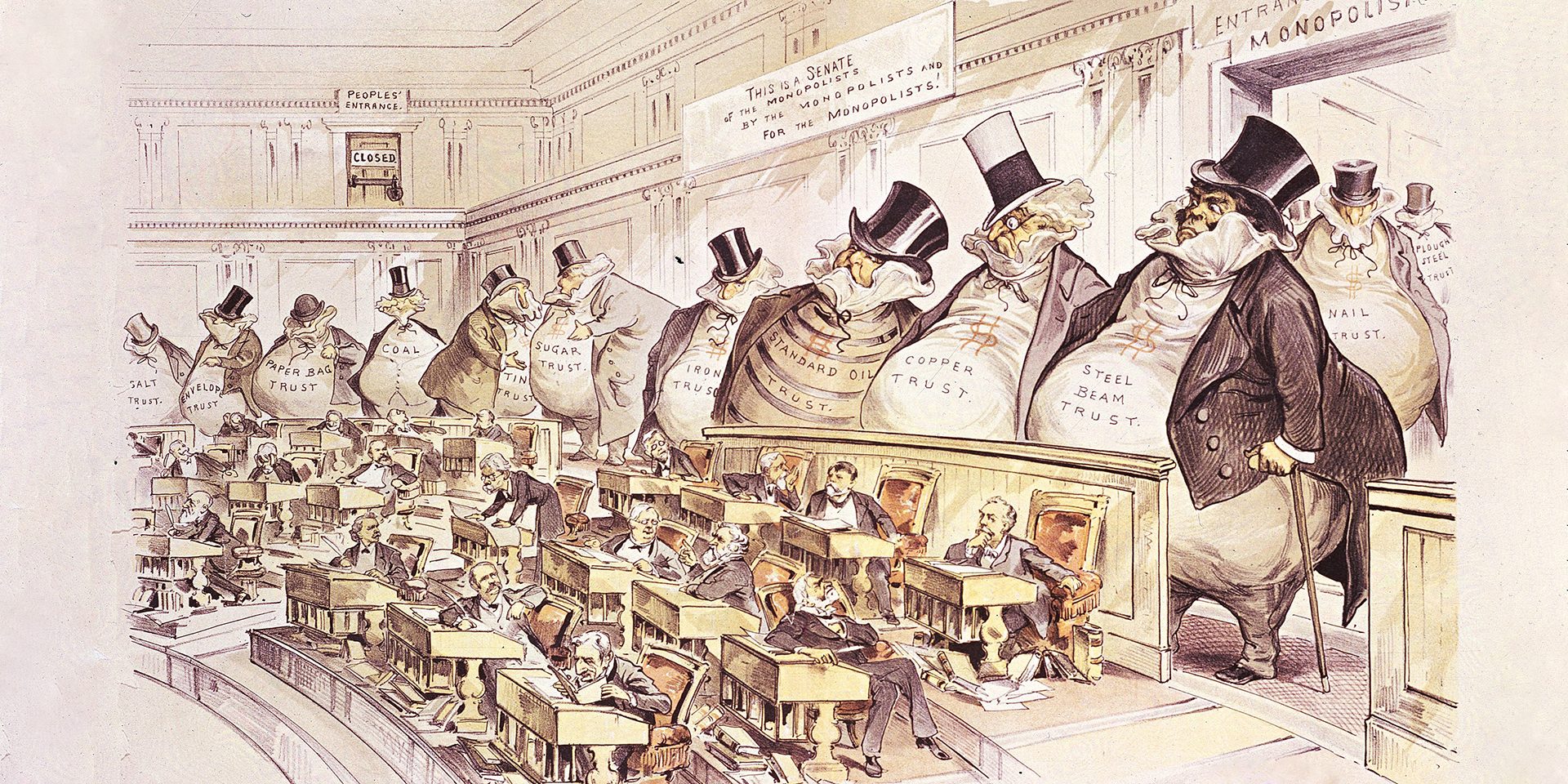

Ausführende Organe: Die Bosse der US-Senatoren waren nicht die Wähler, sondern die „Räuberbarone“. So sah es zumindest ein Cartoonist im Jahr 1889. CARTOON: JOSEPH-KEPPLER/PUBLIC DOMAIN

Steuern auf Ernteerträge: Die ältesten erhaltenen und entzifferten Schriftstücke, Tontafeln der alten Sumerer in Keilschrift, sind Paradebeispiele der Bürokratie. Sie zeigen eindrücklich, dass Staat und Wirtschaft schon immer zusammengehörten. Was sie uns nicht erzählen: ob ihre Besitzer auch die politischen Entscheidungsträger waren. Im Lauf der Geschichte kämpften zu den meisten Zeiten vier Gruppen um politischen Einfluss: die Regenten, die Religionsführer, die Reichen und der Rest. Allerdings waren diese Gruppen – mit Ausnahme des Rests – zumindest in Europa nie trennscharf voneinander abzugrenzen. Der Adel war in der Regel reich, der Klerus oft nicht minder, und in vielen Fällen waren die obersten Kirchenvertreter auch noch adliger Herkunft.

So komplex die Gemengelage oft war, fast immer galt: Wo das Geld lag, war politische Macht nicht fern. Dass Imperien in ihrem Endstadium immer zur Plutokratie tendieren, wie der Wirtschaftspublizist Günther Moewes annimmt, lässt sich historisch zwar nicht belegen. Doch schon 1817 kam der Rechtsphilosoph Adam Weishaupt zu der Auffassung, dass die Herrschaft der Vermögenden nicht dauerhaft sein kann: „Dadurch, dass einige zu reich werden, indem der größere Teil verarmt, entsteht eine Plutokratie … Dies und keine andere ist die Ursache aller großen Revolutionen.“

Jede Gesellschaft muss für sich selbst definieren, welche Grenzen sie der Macht des Geldes setzt.

Das wussten auch die Herrschenden: Im Preußen seiner Zeit versuchte man mit einem Dreiklassenwahlrecht als Kompromiss die Stabilität zu wahren. Die reichsten vier Prozent, die nächsten 16 Prozent und die ärmsten 80 Prozent der Bevölkerung entsandten exakt gleich viele Wahlmänner in die Abstimmung. Immerhin durfte jeder unabhängig von seinem Vermögen und Einkommen gewählt werden, solange er mindestens 30 Jahre alt und nicht seiner bürgerlichen Rechte verlustig gegangen war.

... mich für den monatlichen Newsletter registrieren.

Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.

Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.

In der Antike war Politik teuer

Das ist keineswegs selbstverständlich. In der Antike war das passive Wahlrecht an das Vermögen geknüpft. Auch der große Solon, der in Athen mit seinen Reformen die Grundlagen für die Demokratie schuf, vertrat keineswegs einen egalitären Ansatz. Das hing auch damit zusammen, dass jeder Athener die Ausrüstung für die zahllosen Kriege selbst aufbringen musste – und wer mehr beitrug, der sollte auch mehr zu sagen haben. Darum war nur, wer mehr als 500 Scheffel Getreide pro Jahr erntete, als Archont (das höchste Staatsamt) wählbar. Je weniger man einfuhr, desto mehr Ämter blieben versperrt.

Auch im alten Rom der Kaiserzeit waren die Senatorensitze den Reichen vorbehalten, eine Million Sesterzen musste das Vermögen schon betragen. Weil es Senatoren untersagt war zu handeln und Geld zu verleihen, verzichteten viele auf eine politische Laufbahn. In der republikanischen Zeit hinderten hohe Kosten für den Wahlkampf und die Aussicht auf einen unbezahlten Posten alle weniger Begüterten, die keinen reichen Gönner fanden, an aktiver politischer Teilhabe. Vom unermesslich reichen Konsul Crassus, der zu Zeiten Caesars eine große Schlacht gegen die Parther und sein Leben verlor, überlieferte der einflussreiche Senator Cicero ein aufschlussreiches Zitat: „Wer aus den Zinsen seines Vermögens kein Heer unterhalten kann, darf sich nicht einen der Ersten im Staat nennen.“

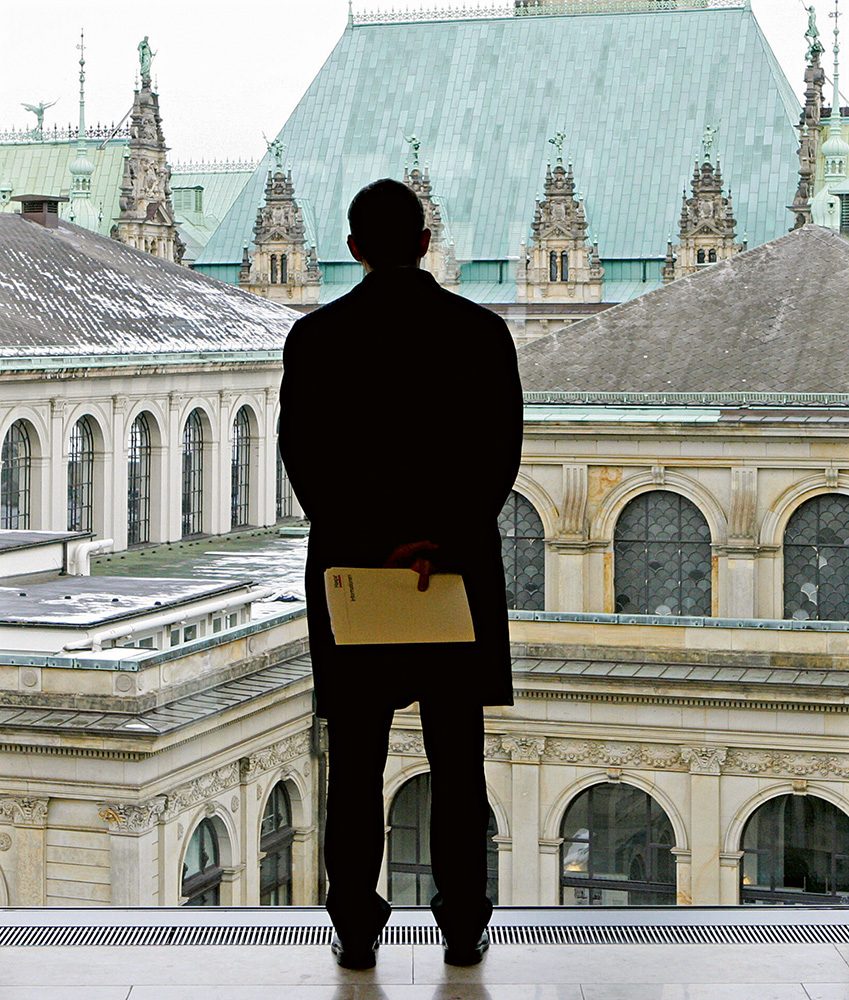

FOTO: PICTURE-ALLIANCE/DPA/DPAWEB/U. PERREY

Zwillingszentren der Macht

In der ehrwürdigen Hansestadt Hamburg geführt wurden liegen die Handelskammer (vorn) und das Rathaus direkt nebeneinander – tatsächlich wurden die beiden zentralen Institutionen oft von denselben Menschen geführt.

Die Verbindung von Geld und politischer Macht zeigt sich wohl nirgends so deutlich wie in den frühneuzeitlichen Städten. Vor allem die Hansestädte ragen hier heraus. Das Hamburger Rathaus verkörpert das Selbstverständnis freier Bürger, die keine Macht über sich dulden. Und es ist kein Zufall, dass sich direkt hinter dem Rathaus in einem weiteren prächtigen Gebäude die Handelskammer und die Börse befinden. Doch Prunk und Selbstbewusstsein hatten ihre Schattenseiten. Der Kaufmannsadel betrieb eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, die in erster Linie den eigenen Interessen diente – dass die weniger Glücklichen erbärmlich hausten und dreckiges Elbwasser trinken mussten, sah die Bürgerschaft nicht als Herausforderung.

Der militärisch-industrielle Komplex

Auch die Vereinigten Staaten kennen plutokratische Strukturen nicht erst seit Big Tech. Als „Räuberbarone“ waren heute noch vertraute Namen wie Andrew Carnegie, J. P. Morgan, John D. Rockefeller oder Cornelius Vanderbilt verschrien. In jenen von Mark Twain als „vergoldetes Zeitalter“ beschriebenen Jahrzehnten, in denen die USA vom Agrarstaat zur Industrienation wurden, scheffelten einige Menschen unermesslichen Reichtum. Dem wirtschaftlichen Wachstum standen oligopolitische Strukturen und Ausbeutung gegenüber.

Die Politik wehrte sich dagegen nicht, der Supreme Court erstickte alle Regulierungsversuche. Der Leiter der korrupten New Yorker Zollbehörde wurde 1881 zum Präsidenten gewählt, 1896 installierten die Magnaten mit gewaltigen Wahlkampfspenden den willfährigen William McKinley. Erst Teddy Roosevelt ging 1911 gegen die Macht der Konzerne vor. Doch vorbei war der Kampf nicht: 1961 warnte Präsident Eisenhower in seiner Abschiedsrede vor dem „industriell-militärischen Komplex“. Er hegte die Befürchtung, die mächtige Rüstungsindustrie könne die Politik zu kriegerischen statt diplomatischen Lösungen treiben.

Schon immer hatte also mehr politischen Einfluss, wer mehr hatte. Doch jede Gesellschaft muss für sich selbst definieren, welche Grenzen sie der Macht des Geldes setzt. Und gerade ein System allgemeiner und freier Wahlen nach dem Konzept „one man, one vote“ hat dazu alle Möglichkeiten. Aber man muss sie auch nutzen wollen.

07/2025

Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.