Deal-Maker oder Deal-Breaker: Wie weiter in Trumps USA?

Trumps America-First-Politik hat direkte Auswirkungen auf viele deutsche Unternehmen, die den USA Geschäfte machen. Wie der Mittelstand positioniert ist und welche Optionen er hat.

Die EU und die USA haben sich auf 15 Prozent Zoll für die meisten Exporte aus Europa geeinigt – vorerst. Donald Trump und Ursula von der Leyen haben weiterhin Gesprächsbedarf. Und was am Ende vereinbart wird, bringt direkte Konsequenzen für den deutschen Mittelstand. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Goldene Folie, rotes Band, ein kleines Glöckchen: kein Osterfest ohne den feinen Schokoladenhasen von Lindt & Sprüngli. Produziert werden die Süßigkeiten des Schweizer Unternehmens in Deutschland – noch. Mitte August meldete Bloomberg, man erwäge, die Fertigung in die USA zu verlegen, um Zölle zu vermeiden.

Die Schweizer sind das prominente Beispiel. Aber auch deutsche Unternehmen mit USA-Bezug müssen sich die Frage stellen: Wie weiter Geschäfte machen mit den Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump? Die EU hat eine Vereinbarung mit der US-Regierung getroffen, die 15 Prozent Zoll auf die meisten Exporte fixiert – darunter Autos, Halbleiter und Pharmaerzeugnisse. 2024 lag der Zollsatz auf EU-Produkte im Durchschnitt nach Zahlen der WTO noch bei 3,5 Prozent.

Deloitte hat modelliert, welche Auswirkungen die neuen Zölle haben dürften: Deutsche Exporte in die USA könnten mittelfristig um 31 Mrd. EUR zurückgehen. Auch wenn es zu einem Anstieg der Exporte in Länder wie Indonesien, Südkorea oder innerhalb der EU kommt, die den Verlust teilweise ausgleichen, bliebe laut Deloitte unter dem Strich ein Nettoverlust von 7,1 Mrd. EUR bei den Gesamtexporten für die deutsche Industrie.

Am stärksten betroffen sind nach der Erhebung Maschinenbau und Pharma mit einem Minus von 7,2 Mrd. EUR und 5,1 Mrd. EUR. Für die Chemiebranche erwarten die Experten einen Exportrückgang von 16 Prozent und einen Verlust von 2 Mrd. EUR, und auch die Automobilindustrie verliert voraussichtlich 12 Prozent, das sind Exporte im Wert von 4 Mrd. EUR.

Rückgang, Verlust, Minus – das klingt nicht gut. Mit der Zolleinigung wurde aber zumindest eine gewisse Planungssicherheit geschaffen. Was genau bedeutet die Situation also für den deutschen Mittelstand, und welche Handlungsoptionen bleiben?

„Der US-Markt ist margenstark“

Bernd Sauter, Deutsche Bank

... mich für den monatlichen Newsletter registrieren.

Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.

Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.

Zunächst einmal gilt: Nicht alle sind gleich stark betroffen. Es gibt deutsche Firmen, die in ihrer Branche Technologieführer sind oder eine herausgehobene Marktposition haben. Sie können es sich erlauben, Mehrkosten auf ihre Kunden in den USA abzuwälzen. „Zu diesen Unternehmen gibt es keine Alternative“, erklärt Bernd Sauter, der bei der Deutschen Bank die Unternehmensbank Süd leitet. Betriebe, die bereits eine Fertigung in den USA haben und deren Wettbewerber nicht in den Vereinigten Staaten produzieren, profitieren ebenfalls von der neuen Situation. „Der US-Markt ist ohnehin margenstark – und dann fallen noch Konkurrenten weg und man gewinnt weitere Anteile, das ist sicher keine schlechte Entwicklung“, kommentiert Sauter.

Einige Unternehmen können ausweichen und Standorte nutzen, die weniger stark von Trumps Zollpolitik betroffen sind. Wer weltweit präsent ist und die Produktion ohne großen Aufwand verlagern kann, muss sich weniger Sorgen machen, frei nach dem von Sauter formulierten Motto „Produzieren, importieren, exportieren – je nach Zollkonstellation“. Viele große deutsche Mittelständler sind international aufgestellt, das sieht Sauter jetzt als Vorteil.

Doch es gibt eben auch jene, die nicht so entspannt auf die Lage reagieren können. Kleinere mittelständische Unternehmen sind stark betroffen. Die meisten haben keine Produktion in den USA, sind aber auf den Markt angewiesen. Ihnen bleiben zwei Optionen: eine eigene Fertigung in den USA aufbauen – oder ein dort ansässiges Unternehmen kaufen und sich über einen M&A-Deal Zugang zum Standort verschaffen.

Sauter rät erst einmal, nicht überstürzt zu handeln, sondern die Situation genau zu prüfen. Der Aufbau einer eigenen Produktion in den USA ist gerade anfangs schwierig, der Markt ist riesig, die Durchdringung gering. Zukaufen kann die einfachere Lösung sein, wenn es ein attraktives Target gibt und ausreichend Liquidität vorhanden ist. Allerdings sind die Preise für US-Unternehmen oft höher als in Europa. Und die Integration nach dem Kauf ist eine Herausforderung – kulturelle Unterschiede dürfen nicht unterschätzt werden.

„Für den Mittelstand ist der Aufbau eigener Produktionskapazitäten in den USA ein herausfordernder und langwieriger Prozess mit unsicherem Ausgang“

Andreas Hüchting, Translink Corporate Finance

Andreas Hüchting, Partner bei Translink Corporate Finance, mahnt wie Sauter zur eingehenden Prüfung. „Insbesondere für den Mittelstand ist der Aufbau eigener Produktionskapazitäten in den USA ein außerordentlich herausfordernder und langwieriger Prozess mit unsicherem Ausgang“, erklärt Hüchting. Zukauf sei oftmals die einfachere Variante. Allerdings mahnt Hüchting, einzukalkulieren, dass Bewertungserwartungen häufig spürbar oberhalb europäischer Maßstäbe lägen.

„Andererseits“, betont der Experte, „erwirbt man nicht nur eine Produktionsstätte, sondern bestehendes Management und eingearbeitete Angestellte, direkten Kundenzugang, etablierte Absatzvolumina, eine funktionierende Beschaffungs- und Vertriebslogistik sowie eine US-amerikanische Identität.“ Gerade letzteres, unterstreicht Hüchting, sei ein handfester Vorteil in der Wahrnehmung bei Lieferanten und Kunden in den USA.

Herausforderungen sieht der Translink-Partner in Identifikation und Ansprache passender Unternehmen: Zusätzlich zur Größe der USA und der Vielzahl möglicher Targets bestehe im ersten Moment ein hohes Maß an Intransparenz hinsichtlich der Finanzzahlen und weiterer wichtiger Entscheidungskriterien. „Da kann ein Buy Side Berater durchaus helfen“, erläutert Hüchting.

Und was, wenn man beide Optionen prüft und keine funktioniert? „Wenn man kein Target findet und der organische Aufbau zu komplex wäre, dann muss man über Diversifikation in ein anderes Land mit günstigeren Zöllen die Chance suchen“, erläutert Sauter. „Dann exportiert man aus dem Drittland.“ Das klingt schlüssig, und als Firmenkundenberater ist es Sauters Aufgabe, positiv und lösungsorientiert Möglichkeiten aufzuzeigen.

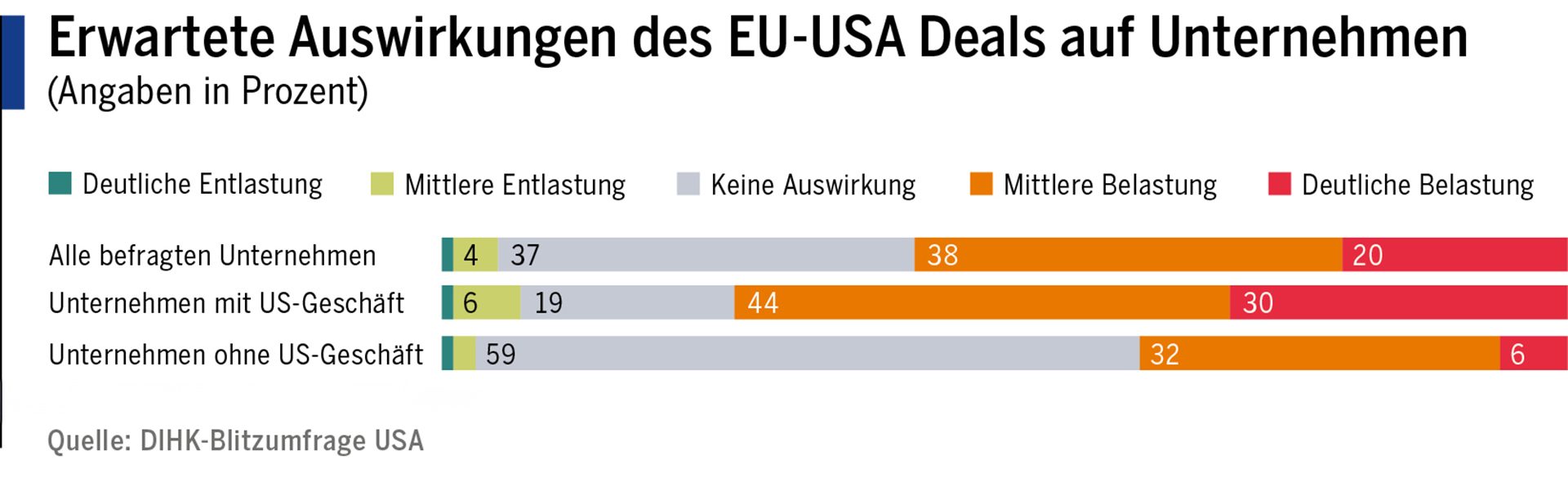

Die Unternehmer selbst sind weniger optimistisch. Eine Umfrage der DIHK zeigt, dass die meisten nach der Zolleinigung nicht etwa erleichtert sind, sondern vielmehr zusätzliche Sorgen haben. Nur 5 Prozent der befragten Betriebe rechnen mit positiven Effekten. Über die Hälfte befürchtet neue Belastungen. Bei Unternehmen mit direktem US-Geschäft geben dies sogar drei Viertel an.

Als besonders problematisch empfinden die Unternehmen aber nicht allein die höheren Zölle allein und ihre Auswirkungen – vielmehr stellen sie in Frage, ob die Einigung mit dem Deal-Maker Trump hält, was sie verspricht: die eingangs erwähnte Planungssicherheit. „Es ist nicht einmal sicher, ob dieser Kompromiss hält. Nichts ist garantiert“, fasst DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov die Stimmung zusammen. Entsprechend fallen die Ergebnisse der DIHK-Umfrage aus: „Die größte Belastung für die Unternehmen ist die anhaltende handelspolitische Unsicherheit – allen voran die Sorge vor weiteren Zollmaßnahmen. 80 Prozent der Befragten geben dies als zentrales Problem an.“

Die Unsicherheit ist also gekommen, um zu bleiben. Darauf müssen sich die deutschen Unternehmen noch stärker einstellen. Kapazitäten anzupassen und abzuwarten, reicht nicht und ist schon gar keine Langfriststrategie. Lieferketten müssen diversifiziert, neue Märkte erschlossen, Produktionsstandorte hinterfragt oder ausgebaut werden. Mit Augenmaß, ja, aber eben auch mit einem Quäntchen mehr Mut.

Viele Mittelständler sind anpassungsfähig und flexibel genug für diese Änderungen, attestiert Sauter seinen Kunden und betont: „Flexibilität ist Trumpf!“ Es muss jetzt losgehen. Denn: Es gilt, das New Normal zu akzeptieren, das Beste herauszuholen und sich breiter aufzustellen. Dann muss die Unsicherheit in den USA kein Deal-Breaker sein.

09/2025

Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Autor: Isabella-Alessa Bauer. Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.