Same but different: Mittelstand in Österreich

Die Mittelstandswelten in Österreich und Deutschland sind ähnlich – und doch gibt es Unterschiede. Wie die Unternehmen jeweils aufgestellt sind, mit aktuellen Herausforderungen umgehen und ob wir vom Nachbarn noch lernen können.

Österreich ist bekannt für das Hotel Sacher – und seine vielen Hidden Champions im Mittelstand. Foto: Adobe Stock

Veranstaltung in der Wiener Hofburg. Ein Kaffee wird bestellt. Ob es ein „Verlängerter“ sein soll? Aber selbstverständlich. Und im „Häferl“? Natürlich. Dass man inzwischen keine Ahnung mehr hat, was letztlich serviert wird, muss ja niemand wissen. Und siehe da: Caffè Americano in einer großen Tasse. Wunderbar.

Die kleine Anekdote zeigt: Österreich ist unser direkter Nachbar, wir teilen Gewohnheiten – und doch sprechen wir nicht immer dieselbe Sprache. Inwieweit lässt sich diese Beobachtung auf die Unternehmenslandschaften ebenso übertragen und was kann man voneinander lernen?

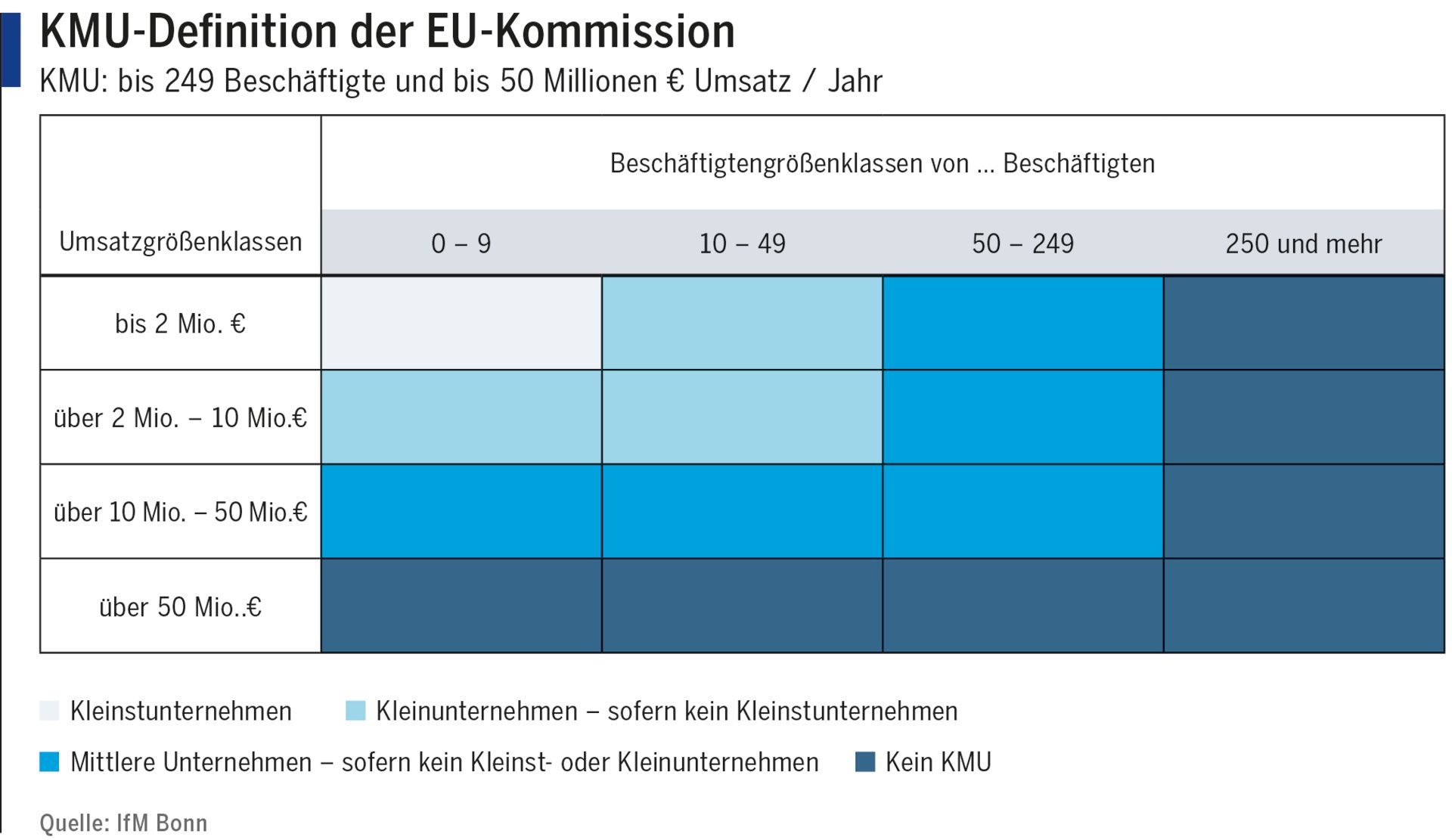

Auf den ersten Blick ähneln sich die Unternehmensstruktur Deutschlands und Österreichs: Jeweils mehr als 99 Prozent der Firmen in beiden Ländern sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), wie Zahlen des Statistischen Bundesamts in Deutschland sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus in Österreich (BMWET) zeigen. Dort arbeiten 65 Prozent der Beschäftigten in KMU, hierzulande sind es 50 Prozent, die Bruttowertschöpfung ist mit Werten von 56 und 59 Prozent sehr ähnlich.

In beiden Ländern sind viele mittelständische Betriebe in Eigentümerhand. „Wie in Deutschland dominieren in Österreich familiengeführte Unternehmen, teils in zweiter oder dritter Generation“, berichtet Karin Grün. Sie leitet das Geschäft der Deutschen Bank in Österreich aus dem Wiener Büro.

... mich für den monatlichen Newsletter registrieren.

Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.

Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.

Internationalisierung spielt in Österreich eine vielleicht noch größere Rolle – der Absatzmarkt im eigenen Land ist auf neun Millionen potenzielle Konsumenten begrenzt, da liegt der Schritt ins Ausland nahe. „Mit dem Markteintritt in Deutschland erschließt sich ein Unternehmen mehr als 83 Millionen weitere potenzielle Kunden“, erklärt Grün. „Und das bei geringem Risiko – die Märkte ähneln sich, ebenso die Regularien.“ Historisch haben unsere Nachbarn außerdem eine enge Verbindung nach Osteuropa – das Habsburger Reich hatte einst alle vereint. Sie wagen schnell die Expansion in diesen Raum und gehörten zu den ersten, die in frühen neunziger Jahren die Chance neuer Märkte ergriffen. „Österreich arbeitet gerne und eng mit Tschechien, der Slowakei oder Ungarn zusammen“, erzählt Grün. „Es herrscht eine ähnliche Grundhaltung und Kultur. Man ist sich nicht fremd, die Unternehmer fühlen sich in der Geografie wohl.“ Und ist die Expansion in benachbarte Länder erst einmal gestemmt, macht das die weitere Internationalisierung einfacher – Prozesse und Prüfungen sind weitgehend bekannt, auch wenn Anpassungen je nach Nation natürlich erforderlich sind. Das nutzen Österreichs Unternehmen – sie sind auch in den USA und China sehr aktiv.

Die Bundesrepublik wiederum ist bekannt als Exportnation, auch hiesige Mittelständler setzen auf das Ausland. Für deutsche Unternehmen hat der Handel mit Amerika und Asien noch höhere Relevanz – größter Partner sind nach wie vor die USA, es folgt China.

„Wie in Deutschland dominieren in Österreich familiengeführte Unternehmen, teils in zweiter oder dritter Generation“

Karin Grün, Deutsche Bank

Die Abhängigkeit vom Außenhandel ist heute für beide Länder eine Herausforderung. In Österreich will man zwar vom 500 Milliarden Euro Investitionspaket der deutschen Regierung profitieren, momentan leiden die Unternehmer aber noch unter der anhaltenden Schwäche der deutschen Wirtschaft. Dazu kommen die geopolitische Unsicherheit und die volatile weltweite Wirtschaftslage mit vielen Unbekannten. „Als stark exportorientiertes Land ist Österreich eben auch sehr exponiert“, erläutert Grün. „Wenn in den USA 15 Prozent Zoll anfallen, sind wir davon direkt betroffen.“ Das gilt für Deutschland genauso – zumal die bestimmenden Industrien hierzulande, Automobilsektor und Maschinenbau, den besonderen Ärger des US-Präsidenten hervorrufen.

Auch in Sachen Innovationsfähigkeit sind Deutschland und Österreich vergleichbar stark. Die Bundesrepublik hat in den vergangenen Jahren zwar leicht an Innovationskraft eingebüßt, bleibt aber in Sachen Forschung und Entwicklung in Schlüsseltechnologien wie Automotive, Elektronik oder Maschinenbau führend. In Österreich wiederum tummeln sich gerade in Nischen Hidden Champions. „Es kommt vor, dass ich eine vermeintlich kleine Firma besuche und mir der Chef eine Weltkarte präsentiert, die Aktivitäten in mehr als 70 Ländern ausweist“, bestätigt Grün. Besonders stark sind die Österreicher im Präzisionsmaschinenbau, in Clean- und Med-Tech.

Ein Blick auf die Finanzierungswege der KMU zeigt eine weitere Gemeinsamkeit. Sowohl deutsche als auch österreichische Mittelständler finanzieren sich gerne über die Bank. Laut Report „KMU im Fokus 2024“ des österreichischen BMWET sind „im Bedarfsfall 66 Prozent der österreichischen KMU der Ansicht, auf eine Bankfinanzierung zurückgreifen zu können.“ Im EU-Durchschnitt liegt der Wert bei 59 Prozent. „Zwischen Bank und Unternehmen gibt es ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten und beidseitig den Willen zur Verständigung“, berichtet Karin Grün von der Deutschen Bank.

Über 99 Prozent

So viele Unternehmen zählen sowohl in Deutschland als auch in Österreich zu den KMU.

Moment mal: Österreich und Deutschland haben eine ähnliche Mittelstandslandschaft, ähnliche Internationalisierungstendenzen und Innovationskräfte, sie finanzieren sich ähnlich und kämpfen beide aktuell mit ähnlichen Herausforderungen. Sind denn Unterschiede zwischen den Nachbarn allein im Kaffeehaus zu finden und nicht in den Unternehmen?

Ganz so verhält es sich nicht. Von 579.500 KMU in Österreich sind laut „KMU im Fokus 2024“ 55 Prozent Ein-Personen-Unternehmen, also Selbstständige ohne dauerhaft beschäftigte Mitarbeiter. In weiteren 37 Prozent sind zwei bis neun Personen tätig – mehr als 92 Prozent der Firmen sind demnach Kleinstbetriebe. Nur 7 Prozent sind Kleinunternehmen mit 10 bis 49 Angestellten und lediglich 1 Prozent weist der Report als Betriebe mit 50 bis 249 Beschäftigten aus.

In Deutschland haben 81 Prozent der KMU laut dem Mittelstandsbericht der KfW weniger als 5 Mitarbeiter, etwa 4 Prozent sind Firmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern. Der deutsche Mittelstand ist weniger kleinteilig, Skalierung gelingt eher. Man könnte auch sagen: Das deutlich größere Land bringt im Schnitt auch deutlich größere Mittelständler hervor.

Und auch kulturell gibt es Unterschiede: In Deutschland dominieren Struktur, Planung und Präzision – Kategorien, die in Österreich ebenso relevant sind, beizeiten aber einem gesunden Pragmatismus geopfert werden. Das macht agiler, aber auch fehleranfälliger. Allein: In der momentanen Weltlage mögen ein bisschen Pragmatismus und Flexibilität wertvolle Ressourcen sein. Die deutschen Unternehmer könnten sich das bei einem Verlängertem im Häferl einmal genauer betrachten. Zumal neun Millionen potenzielle Konsumenten bei all der Unsicherheit im Rest auch nicht zu verachten sind – und umgekehrt bereits viel mehr österreichische Unternehmen in Deutschland aktiv sind.

11/2025

Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Autor: Isabella-Alessa Bauer. Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.