Aktien, Volkswirtschaft/Geldpolitik – 24.11.2025

Künstliche Intelligenz: Boom oder Blase?

Die wichtigsten Fakten:

- Aktien mit KI-Bezug haben einen massiven Anstieg erlebt, was aufgrund starker Investitionen, Marktkonzentration und Anzeichen spekulativen Verhaltens zu Sorgen vor einer Blasenbildung geführt hat.

- Im Gegensatz zu früheren Blasen werden die aktuellen Bewertungen von KI-Unternehmen durch starke Gewinne, solide Cashflows und gesündere Bilanzen gestützt.

- Risiken bestehen weiterhin – Überinvestitionen, Herausforderungen bei der Monetarisierung und eine erhöhte Marktkonzentration könnten die Nachhaltigkeit gefährden, falls sich die Fundamentaldaten abschwächen.

Bildquelle: phonlamaiphoto / Adobe Stock

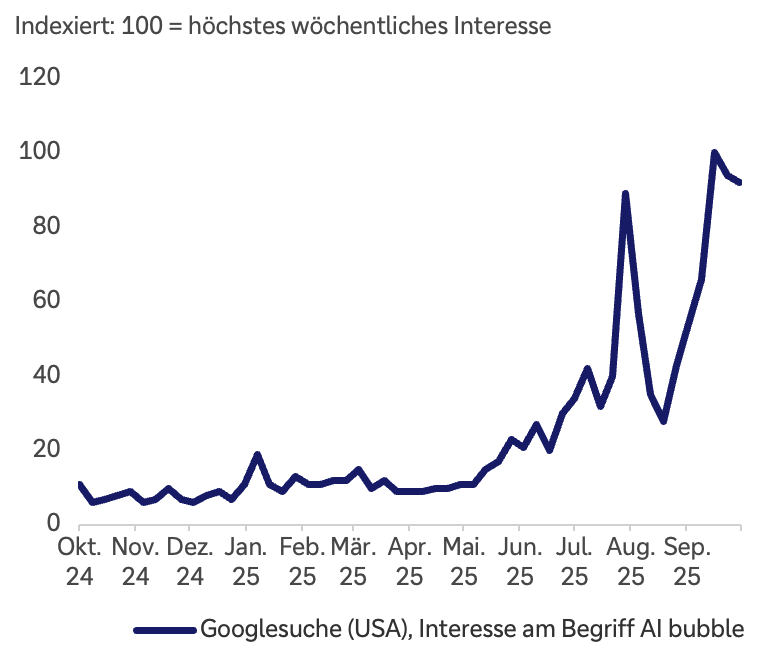

In den vergangenen Monaten stellten sich Investoren und Marktbeobachter vermehrt die Frage, ob sich bei KI-bezogenen Aktien eine Blase bildet (Abbildung 1). Diese Debatte wird durch eine Vielzahl von Faktoren befeuert, die den KI-Sektor vom breiteren Markt abheben. Besonders auffällig ist, dass Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Dynamik gezeigt haben: Sie sind trotz hoher politischer Unsicherheit und eines herausfordernden makroökonomischen Umfeldes stark gestiegen. Diese Entwicklung hat nicht nur Kapital in den Sektor gelenkt, sondern auch nahegelegt, die zugrundeliegenden Fundamentaldaten erneut zu überprüfen.

KI-Blase

Quelle: Google Trends, Deutsche Bank AG. Stand: 23. Oktober 2025. Die bisherige Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Wertentwicklung bezieht sich auf einen Nominalwert, der auf Kursgewinnen/-verlusten beruht und die Inflation nicht berücksichtigt. Die Inflation wirkt sich negativ auf die Kaufkraft dieses nominalen Geldwerts aus. Je nach aktuellem Inflationsniveau kann dies zu einem realen Wertverlust führen, selbst wenn die nominale Wertentwicklung der Anlage positiv ist.

Das Ausmaß der Investitionen in KI ist beispiellos. Im ersten Quartal 2025 stiegen die weltweiten Investitionen in Rechenzentren (CapEx) im Jahresvergleich um mehr als 50 %, im zweiten Quartal wurde weiterhin ein jährliches Wachstum von über 40 % erzielt. Im Jahr 2024 erreichte das gesamte CapEx für Rechenzentren nahezu eine halbe Billion USD.

Prognosen zufolge könnte dies bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21 % auf weltweit mehr als 1,2 Billionen USD anwachsen. Diese Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der aktuellen KI-Infrastrukturwelle, die die gesamte IT-Landschaft umgestaltet. Natürlich wecken das Tempo und der Umfang dieses Investitionsbooms Erinnerungen an frühere spekulative Exzesse – vom britischen Kanalbaufieber der 1790er-Jahre und der Eisenbahnblase der 1840er-Jahre bis hin zur Dotcomblase der späten 1990er-Jahre. Diese Infrastrukturprojekte konnten die erwarteten Gewinne nicht liefern.

Sorgen vor einer KI-Blase nehmen zu

Die Sorge vor einer Blase wird aktuell durch einige Anzeichen spekulativen Verhaltens an den Finanzmärkten geschürt. Die Beteiligung von Privatanlegern ist stark gestiegen, und anekdotische Hinweise deuten auf eine verstärkte spekulative Handelsaktivität bei Aktien mit KI-Bezug und Derivaten hin. Zudem hat sich das Tempo der Börsengänge (IPOs) beschleunigt, wobei die Prämien am ersten Handelstag in den USA bis zu 30 % erreichten. Schließlich sind Wertpapierkredite in den USA zwischen April und September um über 32 % gestiegen – einen derart starken Anstieg gab es zuvor nur Anfang 2000 und im Jahr 2020.

Besonders auffällig ist die hohe Marktkonzentration. Der US-Technologiesektor macht nun etwa 35 % der gesamten Marktkapitalisierung in den USA aus, und die zehn größten US-Unternehmen stellen mehr als 20 % des weltweiten Börsenwerts dar, ein historisches Ausmaß. Diese Konzentration wurde durch die starke Performance einiger weniger Techgiganten getrieben, deren Geschäftsmodelle zunehmend eng mit der Entwicklung und Einführung von KI-Technologien verflochten sind. Infolgedessen stellen sich Investoren und Marktbeobachter immer häufiger die Frage, ob der aktuelle KI-Boom ein nachhaltiger, gewinngetriebener Aufschwung ist – oder ob er die Grundlage für eine künftige Korrektur schafft, wie es bei früheren Technologieblasen der Fall war.

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, die aktuelle KI-Phase mit früheren Phasen technologischer Euphorie zu vergleichen und sowohl Parallelen als auch entscheidende Unterschiede herauszuarbeiten, die Hinweise auf ihren weiteren Verlauf geben könnten.

KI: Boom oder Blase? Was für eine strukturelle Boomphase spricht und wie Anleger davon profitieren können.

Parallelen und Unterschiede – ein Vergleich zu früheren Technologieblasen

Die aktuelle, KI-getriebene Rally weist einige Merkmale auf, die an die Dynamik früherer Technologiebooms erinnern. Historisch haben bahnbrechende Innovationen massive Vorabinvestitionen erfordert. In jedem Fall war der letztendliche Wertschöpfungsbeitrag zu Beginn ungewiss, was zu Phasen intensiver Spekulation führte, da Investoren sich für zukünftiges Wachstum in Position bringen wollten. Der KI-Sektor bildet hier keine Ausnahme. Unternehmen investieren riesige Summen in den Ausbau von Infrastruktur, den Aufbau proprietärer Modelle und die Sicherung knapper Ressourcen wie fortschrittliche Halbleiter und Hochleistungsrechner.

Diese Investitionswelle erinnert an frühere Zyklen, in denen der Aufbau der Infrastruktur zu Überkapazitäten und mitunter enttäuschenden Renditen für Investoren führte. So gab es in den späten 1990ern einen Investitionsrausch in Telekommunikations- und Internetinfrastruktur, der sich im Nachhinein als überdimensioniert im Verhältnis zur damaligen Nachfrage erwies. Ähnlich wirft der aktuelle CapEx-Boom im KI-Bereich – von Rechenzentren über Stromversorgung und Kühlsysteme bis hin zu Glasfasernetzen – Fragen nach dem Risiko einer Überkapazität auf, zumal manche Projekte ohne feste langfristige Kundenbindung entstehen.

Vor allem der Halbleitersektor steht im Mittelpunkt dieses Investitionsbooms. Der globale Halbleitermarkt ist in den letzten Jahren stark gewachsen, wobei KI-Beschleuniger – spezialisierte Chips zum Trainieren und Ausführen von KI-Modellen – einen immer größeren Anteil am Umsatz ausmachen. Diese Chips verdoppeln ihren Marktanteil fast jährlich, angetrieben durch die explodierende Nachfrage nach KI-Rechenleistung. Dies hat eine Fusions- und Übernahmewelle in Milliardenhöhe ausgelöst, um Kompetenzen zu bündeln und Lieferketten zu stärken. Auch die Reaktion der Aktienmärkte folgt einem bekannten Muster: Aktien mit KI-Bezug sind stark gestiegen und die Marktführerschaft konzentriert sich zunehmend auf eine kleine Gruppe von Technologiegiganten. Dieses Maß an Konzentration war in der Vergangenheit häufig Vorbote von Korrekturen, etwa während der Dotcomblase und anderen Phasen sektoraler Euphorie.

Wichtige Unterschiede zu früheren Blasen

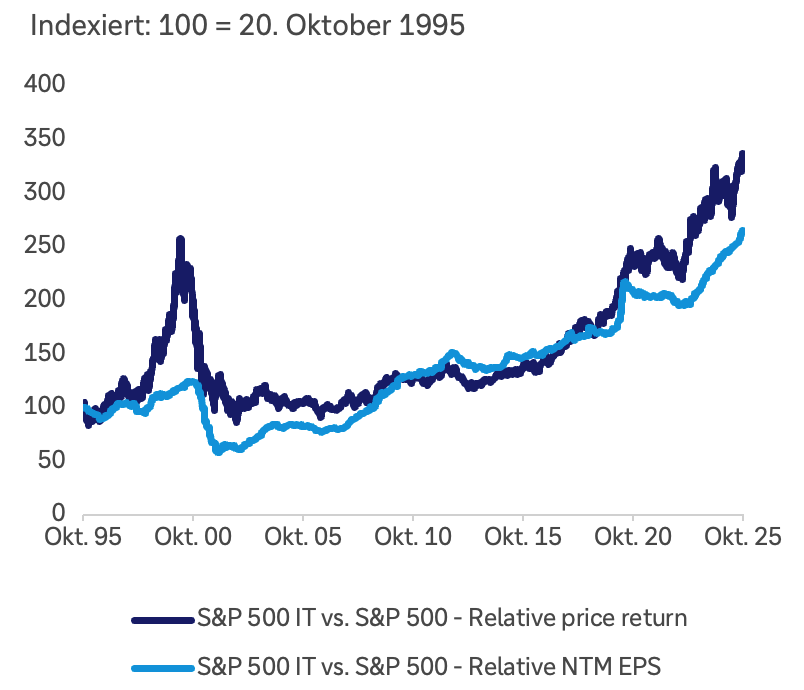

Trotz dieser Ähnlichkeiten gibt es einige wichtige Unterschiede, die den aktuellen KI-Zyklus von früheren Blasen abheben. Am auffälligsten ist, dass der Anstieg der KI-Aktienbewertungen von starkem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität begleitet wird (Abbildung 2). Im Gegensatz zu früheren Blasen, in denen die Kurse oft auf unrealistischen Erwartungen und fraglichen Geschäftsmodellen basierten, sind die Bewertungen heute stärker durch tatsächliche finanzielle Erfolge gedeckt. Führende KI-Unternehmen liefern beachtliches Umsatz- und Gewinnwachstum, gestützt durch hohe Margen, operative Hebel und starke freie Cashflows.

IT-EPS konnten in der Dotcomära nicht mit der Performance Schritt halten – aber in den letzten zehn Jahren schon

Quelle: LSEG Datastream, Deutsche Bank AG. Stand: 23. Oktober 2025. Die bisherige Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Wertentwicklung bezieht sich auf einen Nominalwert, der auf Kursgewinnen/-verlusten beruht und die Inflation nicht berücksichtigt. Die Inflation wirkt sich negativ auf die Kaufkraft dieses nominalen Geldwerts aus. Je nach aktuellem Inflationsniveau kann dies zu einem realen Wertverlust führen, selbst wenn die nominale Wertentwicklung der Anlage positiv ist.

Die Gewinnentwicklung 2025 bestätigt die Rolle der KI als Wachstumstreiber. Unternehmen mit KI-Bezug konnten die Gewinnerwartungen in den vergangenen Quartalen übertreffen, sodass Analysten die Gewinnwachstumsprognosen für den S&P-500-IT-Sektor auf +20,3 % für das Gesamtjahr 2025 und +18 % für 2026 angehoben haben. Der Umsatz je Aktie soll um 14,2 % bzw. 13,5 % steigen. Zum Vergleich: Für den S&P 500 insgesamt werden für 2025 und 2026 ein EPS-Wachstum von 11,5 % bzw. 14 % erwartet (Umsatzwachstum: 5,8 % und 6,4 %).

In den Bereichen Hardware, Halbleiter und KI-gestützte Software haben sich die Umsätze besser entwickelt als erwartet. In vielen infrastrukturbezogenen Segmenten stiegen die Bruttomargen auf 55–65 %, gestützt durch eine verbesserte Preisstruktur und operative Effekte. Konsensprognosen gehen davon aus, dass ein Gewinnwachstum von 20–30 % in weiten Teilen des KI-Hardware- und Infrastrukturbereichs plausibel ist. In vergleichbaren Wachstumssektoren steigen die operativen Margen ebenfalls auf in Teilen über 30–35 %, insbesondere dort, wo Unternehmen von Mehrjahresverträgen und langfristigen Kapazitätsinvestitionen profitieren.

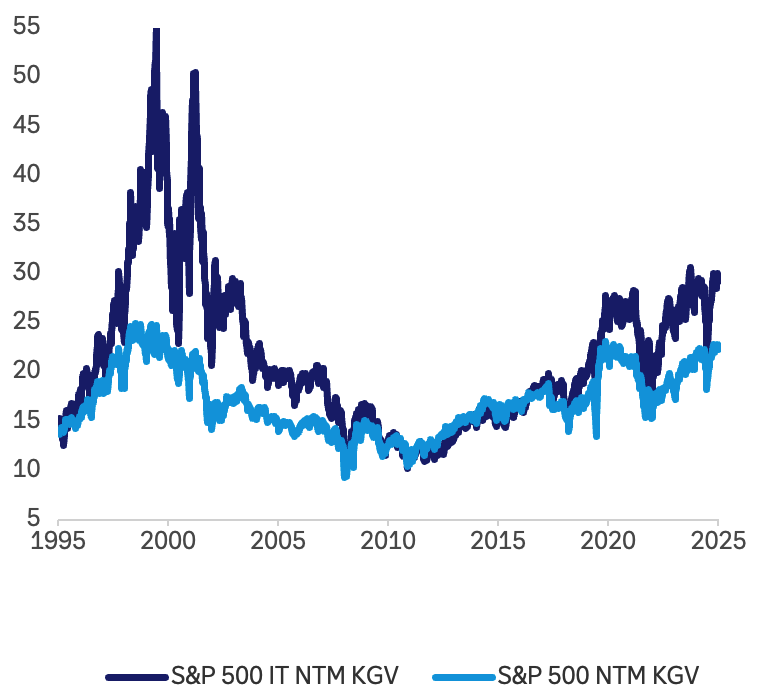

Bewertungskennzahlen sind zwar erhöht, bleiben aber unter den Extremen der Dotcomära. So liegen die erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) der größten Technologiefirmen zwischen 25x und 40x. Dies ist zwar hoch im historischen Vergleich, aber dennoch weit entfernt von den Höchstständen der Dotcomblase, als manche Marktführer mit KGVs von über 80x gehandelt wurden. Für den breiteren US-IT-Sektor liegt das erwartete KGV derzeit bei 25x – während es zur Zeit der Dotcomblase doppelt so hoch war (Abbildung 3). Auch das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz ist zwar hoch, aber nicht vergleichbar mit den unhaltbaren Spitzen früherer Zyklen. Die Eigenkapitalrendite des Sektors ist heute zudem höher, was auf verbesserte Kapitaldisziplin und operative Effizienz hindeutet.

IT-Bewertungen liegen weiterhin deutlich unter den Niveaus der späten 1990er-Jahre

Quelle: LSEG Datastream, Deutsche Bank AG. Stand: 23. Oktober 2025. Die bisherige Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Wertentwicklung bezieht sich auf einen Nominalwert, der auf Kursgewinnen/-verlusten beruht und die Inflation nicht berücksichtigt. Die Inflation wirkt sich negativ auf die Kaufkraft dieses nominalen Geldwerts aus. Je nach aktuellem Inflationsniveau kann dies zu einem realen Wertverlust führen, selbst wenn die nominale Wertentwicklung der Anlage positiv ist.

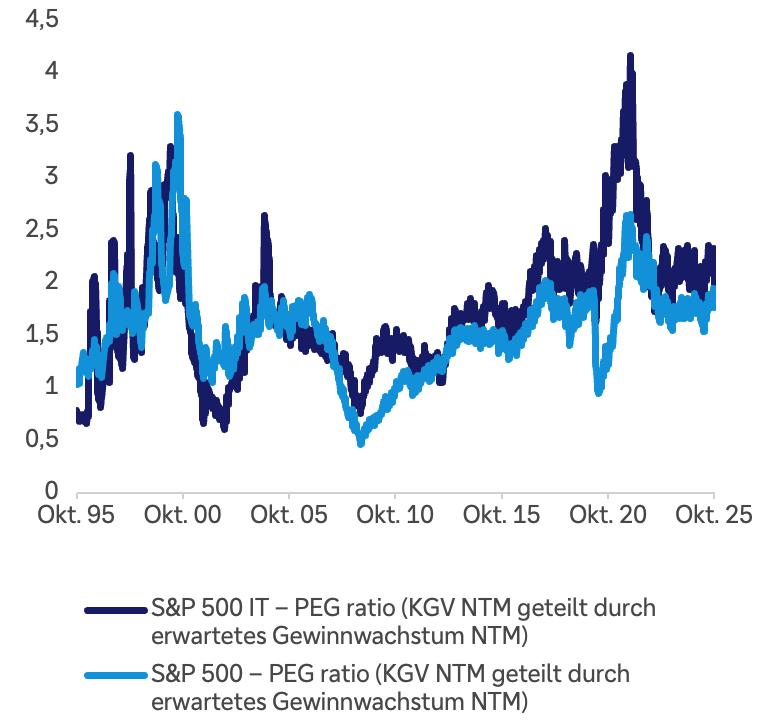

Die durchschnittlich erwartete Eigenkapitalrendite der „Magnificent Seven“ liegt bei 46 %, während diese bei den größten IT-Unternehmen in den späten 1990ern nur 28 % betrug. Die Kennzahl, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis dem Gewinnwachstum gegenüberstellt, ist für Technologiewerte nicht überhöht und lag in den letzten Jahren sogar höher. Es unterstützt die These, dass die aktuellen Bewertungen durch das hohe Gewinnwachstum gerechtfertigt sind (Abbildung 4).

Das PEG-Verhältnis liegt niedriger als während der Dotcomblase

Quelle: LSEG Datastream, Deutsche Bank AG. Stand: 23. Oktober 2025. Die bisherige Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Wertentwicklung bezieht sich auf einen Nominalwert, der auf Kursgewinnen/-verlusten beruht und die Inflation nicht berücksichtigt. Die Inflation wirkt sich negativ auf die Kaufkraft dieses nominalen Geldwerts aus. Je nach aktuellem Inflationsniveau kann dies zu einem realen Wertverlust führen, selbst wenn die nominale Wertentwicklung der Anlage positiv ist.

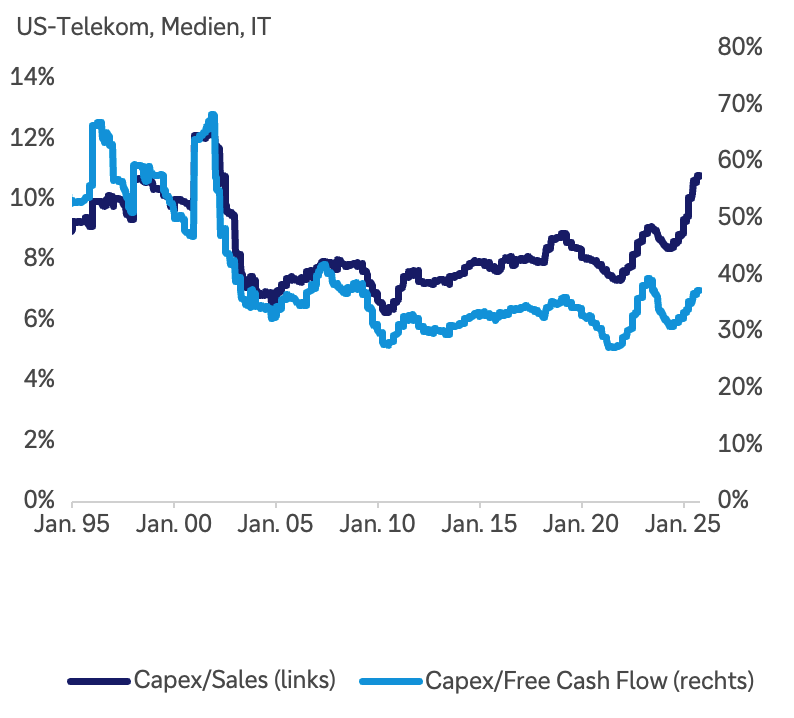

Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der Finanzierung der Investitionen. Auch wenn die aktuelle Investitionswelle riesig ist, wird sie vielfach durch freie Cashflows und nicht durch Schulden finanziert. Das CapEx-zu-Umsatz-Verhältnis steigt, aber das Verhältnis von CapEx zu freiem Cashflow bleibt stabil und ist weniger extrem als in früheren Zyklen (Abbildung 5). Dadurch sinkt das Risiko finanzieller Engpässe, falls sich die Renditen verzögern. In früheren Blasen dagegen mussten viele Unternehmen erhebliche Kredite aufnehmen, was sie für enttäuschte Erwartungen besonders anfällig machte.

Das Verhältnis von Investitionsausgaben (CapEx) zu freiem Cashflow ist weiterhin relativ niedrig

Quelle: LSEG Datastream, Deutsche Bank AG. Stand: 23. Oktober 2025. Die bisherige Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Wertentwicklung bezieht sich auf einen Nominalwert, der auf Kursgewinnen/-verlusten beruht und die Inflation nicht berücksichtigt. Die Inflation wirkt sich negativ auf die Kaufkraft dieses nominalen Geldwerts aus. Je nach aktuellem Inflationsniveau kann dies zu einem realen Wertverlust führen, selbst wenn die nominale Wertentwicklung der Anlage positiv ist.

Das aktuelle Marktumfeld ist durch stärkere Bilanzen und niedrigere Verschuldung bei den führenden Technologiekonzernen geprägt. Die größten KI-Unternehmen halten beträchtliche Barreserven (die „Magnificent Seven“ verfügen über mehr als 3 % ihrer Marktkapitalisierung in Cash) und weisen niedrige Nettoschuldenquoten aus – ein Polster gegen mögliche Schocks, das das Risiko systemischer Ansteckung im Falle einer Korrektur verringert.

Die Nachfragebasis für KI-Infrastruktur und Anwendungen ist zudem heute breiter und stärker diversifiziert als in früheren Zyklen. Die Nutzung wird von vielen Branchen getrieben, darunter Cloud-Computing, Unternehmens-IT, öffentliche Infrastruktur und Verbraucheranwendungen. So reduziert sich das Risiko eines einzelnen Schwachpunkts, der einen Crash der gesamten Branche auslösen könnte. Diese Diversifizierung verstärkt sich durch die Integration von KI in physische Industrien wie Energie, Strom und Bauwesen, wodurch es zu weiteren Profiteuren von KI kommt und sich die Vorteile technologischer Innovation breiter in der Wirtschaft verteilen.

Nach dieser vergleichenden Analyse ist es wichtig, die spezifischen Risiken zu betrachten, die die Nachhaltigkeit des aktuellen KI-Booms infrage stellen könnten, selbst wenn dieser noch nicht die klassischen Kriterien einer Blase erfüllt.

Noch keine Blase, aber Risiken im Blick behalten

Auch wenn die Hinweise darauf deuten, dass die aktuelle KI-Rally keine klassische Blase ist, gibt es einige Faktoren, die im weiteren Verlauf des Zyklus genau beobachtet werden sollten. Werden diese Risiken nicht kontrolliert, könnten sie die langfristigen Aussichten des Sektors beeinträchtigen und die Wahrscheinlichkeit einer späteren Korrektur erhöhen.

Risiko Überinvestition: Ein zentrales Problem des aktuellen KI-Booms ist das Risiko von Überinvestitionen in die KI-Infrastruktur. Unternehmen scheinen sich in einem Wettrüsten zu befinden und investieren teilweise nur deshalb massiv, weil es die Konkurrenz ebenfalls tut. Die Angst, Marktanteile zu verlieren, treibt die Ausgaben womöglich auf ein überhöhtes Niveau. Hinzu kommt die eingeschränkte Sicht auf den tatsächlichen zukünftigen Kapazitätsbedarf, wobei Prognosen stark variieren: Ein Branchenführer schätzt, dass bis 2030 zwischen 3 und 4 Billionen USD in KI-Infrastruktur investiert werden, während McKinsey bis 2030 Kapitalkosten von 5,2 Billionen USD bei Rechenzentren prognostiziert. Historische Beispiele zeigen, dass großangelegte Infrastrukturprojekte häufig zu Überkapazitäten führen, was die Renditen beim Verfehlen der Erwartungen schmälert.

Herausforderungen bei der Monetarisierung: Die Nutzerakzeptanz von KI-Anwendungen ist zwar hoch, doch der Anteil zahlender Kunden ist nach wie vor gering. Einige Studien schätzen ihn nur auf 3–5 % aller Nutzer. Viele KI-Dienste werden derzeit kostenlos oder subventioniert angeboten, um die Verbreitung zu fördern. Es ist unklar, wie schnell oder effektiv Anbieter diese Nutzer in zahlende Kunden umwandeln können. Wenn die Zahlungsbereitschaft ausbleibt, könnten die Umsätze hinter den Erwartungen zurückbleiben und Druck auf Bewertungen und Renditen ausüben.

Adoptionsrisiken: Die unternehmerische KI-Nutzung steckt noch in den Kinderschuhen. In einer Metastudie der Fed vom Februar, in der 16 Umfragen von Ende 2023 bis Mitte 2024 ausgewertet wurden, lag die gemeldete KI-Nutzung bei Unternehmen zwischen 5 % und 40 % – nach Gewichtung der Umfrageunterschiede aber meist zwischen 20 % und 40 %. Zudem legen Studien nahe, dass ein Großteil der KI-Projekte bislang keine positive Rendite erzielt hat. Ein MIT-Bericht fand kürzlich heraus, dass bis zu 95 % der Unternehmens-KI-Projekte noch keine messbaren finanziellen Erfolge brachten. Sollte die Akzeptanz stocken oder nicht skalieren, müssten KI-Unternehmen ihre Investitionspläne überdenken, was das Wachstum im Sektor bremsen könnte.

Zirkuläre und Vendor-Finanzierung: Das KI-Ökosystem zeichnet sich zunehmend durch komplexe, zirkuläre Beziehungen aus. Lieferanten finanzieren Kunden, Umsatzbeteiligungen nehmen zu und Verkäuferfinanzierungen werden häufiger. Beispielsweise sind die Kauf- und Leasingverpflichtungen von „Hyperscalern“ (Unternehmen, die große Datenzentren betreiben und Cloud-Dienste wie Rechenleistung, Speicher und Netzwerke anbieten) sprunghaft angestiegen, wobei sich ein Großteil dieser Aktivitäten auf wenige große KI-Firmen konzentriert. Diese Verflechtungen können die tatsächliche Nachfragesituation verschleiern und das systemische Risiko erhöhen, insbesondere wenn die Transparenz gering ist. Die Konzentration vertraglicher Verpflichtungen auf wenige Partner verschärft diese Risiken zusätzlich, da die finanzielle Gesundheit des gesamten Ökosystems vom Erfolg einiger Schlüsselunternehmen abhängen kann.

Erlösmodelle und Volatilität: Der Trend zu nutzungsbasierten Preismodellen bei KI-Software und Plattformdiensten – also Abrechnung pro Rechenzyklus, Token oder API-Aufruf – kann bei Nachfragespitzen zwar für starkes Umsatzwachstum sorgen, erhöht aber auch die Umsatzvolatilität. Für Investoren werden daher Kennzahlen mit Bezug zu wiederkehrenden Umsätzen, Vertragslaufzeiten und abgegrenzten Umsätzen wichtiger, um die Qualität des Wachstums zu bewerten. Es gilt, zwischen dauerhafter Nutzung, die fest in Arbeitsabläufe eingebettet ist, und kurzfristigen Nutzungsspitzen zu unterscheiden, die kurzfristig Ergebnisse schönen, aber schnell wieder abflauen können.

Vor dem Hintergrund dieser Risiken ist es wichtig zu erkennen, dass die aktuelle KI-Rally zwar auf starken Fundamentaldaten fußt, aber kontinuierliche Wachsamkeit und disziplinierte Investitionen erforderlich sind, um sich erfolgreich dem wandelnden Markt anzupassen.

Anlegen mit Fokus auf Fundamentaldaten

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle KI-getriebene Rally einige Merkmale früherer Blasen aufweist: rasche Kursgewinne, hohe Bewertungen und geringe Transparenz. Gleichzeitig stehen ihr aber starke Gewinne, robuste Cashflows und echte technologische Fortschritte gegenüber. Die Bilanzen der führenden Unternehmen sind solide, und ein Großteil der Investitionen wird durch interne Mittel und nicht durch Fremdkapital finanziert. Diese Kombination an Faktoren unterscheidet den aktuellen Zyklus von früheren Phasen spekulativer Exzesse und deutet darauf hin, dass der Sektor eine strukturelle Boomphase und keine klassische Blase erlebt. Trotzdem sollten Anleger wachsam bleiben. Die Konzentrationsrisiken in Portfolios sind hoch, da Technologiewerte in den US- und Weltindizes überproportional gewichtet sind. Scheinbar diversifizierte Portfolios könnten stärker exponiert sein, als es auf den ersten Blick scheint. Dies gilt insbesondere, wenn sie stark auf einige wenige Mega-Cap-Tech-Unternehmen ausgerichtet sind. Es ist entscheidend, sich auf Fundamentaldaten zu konzentrieren – freien Cashflow, Gewinnwachstum und Bilanzstärke – und sich nicht von Stimmungen oder Hypes leiten zu lassen.

Chancen könnten sich auch in Sektoren ergeben, die von der KI-Einführung profitieren, wie Finanzwesen, Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen und Infrastruktur. Diese Bereiche könnten widerstandsfähigere Renditen bieten, wenn das KI-Ökosystem reift und die Innovationsvorteile breiter in die Wirtschaft getragen werden.

Auch wenn das aktuelle Umfeld noch nicht die klassischen Kriterien einer Blase erfüllt, könnte das Risiko steigen, wenn Investitionen die reale Nachfrage übersteigen, die Monetarisierung enttäuscht oder spekulative Exzesse zunehmen. Diszipliniertes, selektives Investieren und die fortlaufende Überwachung der wichtigsten Risikofaktoren werden entscheidend sein, um die nächste Phase des KI-Zyklus erfolgreich zu meistern. Wer den Fokus auf Fundamentaldaten legt und neue Risiken im Blick behält, kann von den Chancen der KI-Revolution profitieren und die potenziellen Gefahren eines sich schnell wandelnden Marktes mindern.

Glossar

- API (Application Programming Interface) ist eine Reihe von Regeln, die es Softwareanwendungen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren. APIs ermöglichen Integration und Automatisierung.

- Asset-Klassen-Blasen sind Preisspitzen bei einer Anlageklasse, die platzen können.

- CapEx-to-Sales (Verhältnis von Investitionsausgaben zu Umsatz) misst, wie viel ein Unternehmen in Sachanlagen im Verhältnis zu seinem Umsatz investiert. Ein höheres Verhältnis kann auf aggressive Expansion oder Reinvestition hinweisen.

- CapEx-to-Free Cash Flow (Verhältnis von Investitionsausgaben zu freiem Cashflow) misst, wie viel ein Unternehmen in Sachanlagen investiert im Verhältnis zu dem Cashflow, den es nach Abzug der Investitionsausgaben generiert.

- Circular Financing/Vendor Financing ist eine Praxis, bei der ein Unternehmen Kunden oder Partnern Geld leiht, um seine Produkte zu kaufen – dies kann den Umsatz künstlich steigern und finanzielle Risiken bergen.

- Debt-to-Equity Ratio (D/E) ist ein Verhältnis, das angibt, wie viel Fremdkapital ein Unternehmen zur Finanzierung seiner Vermögenswerte im Vergleich zum Eigenkapital der Aktionäre verwendet.

- Dotcomblase bezeichnet eine Phase in den späten 1990er-Jahren, in der übermäßige Spekulationen in Internetunternehmen zu einem Börsencrash im Jahr 2000 führten.

- Earnings per Share (EPS) werden berechnet als Nettogewinn eines Unternehmens minus Vorzugsdividenden, geteilt durch die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien.

- Enterprise Value-to-Sales (EV/S) vergleicht den Gesamtwert eines Unternehmens (einschließlich Schulden) mit seinem Umsatz.

- Federal Reserve (Fed) ist die Zentralbank der Vereinigten Staaten. Ihr Federal Open Market Committee (FOMC) trifft sich, um die Zinspolitik festzulegen.

- Free Cash Flow ist der Cashflow, den ein Unternehmen nach Abzug der Investitionsausgaben generiert. Er zeigt das Geld, das für Dividenden, Schuldentilgung oder Reinvestition verfügbar ist.

- Hyperscaler ist ein Unternehmen, das massive Cloud-Infrastruktur und -Dienste in großem Maßstab bereitstellt.

- IPO/IPOs (Initial Public Offering) bezeichnet den erstmaligen Verkauf von Unternehmensanteilen an die Öffentlichkeit. Dies markiert den Übergang von privatem zu öffentlichem Eigentum.

- KI (künstliche Intelligenz) ist ein Teilbereich der Informatik. Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung von Algorithmen, die menschliche kognitive Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität imitieren. KI kann große Mengen an Daten wie Texte, Bilder oder Audiosignale analysieren, darin Muster erkennen und daraus Erkenntnisse gewinnen. Der Begriff KI wurde erstmals von amerikanischen Wissenschaftlern verwendet. Die englische Übersetzung für KI ist AI und steht für „Artificial Intelligence“.

- „Magnificent 7“ ist ein Begriff für die dominierendsten Techunternehmen: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon.com, Meta Platforms, Tesla und Nvidia.

- Marktkonzentration gibt an, wie viel eines Marktes von wenigen Unternehmen kontrolliert wird. Hohe Konzentration kann den Wettbewerb verringern und die Preissetzungsmacht erhöhen.

- Margin Debt ist das Geld, das geliehen wird, um Aktien zu kaufen. Hohe Werte können auf spekulatives Verhalten hinweisen und das Marktrisiko erhöhen.

- Massachusetts Institute of Technology (MIT) ist eine private Forschungsuniversität in den USA.

- Net Revenue Retention (NRR) misst den Gesamtumsatz (einschließlich Erweiterungsumsatz) abzüglich Umsatzabwanderung.

- NTM steht für „Next Twelve Months“ im Zusammenhang mit Gewinn- und Kurs-Gewinn-Verhältnissen.

- Operational Leverage beschreibt, wie sich Fixkosten eines Unternehmens auf die Rentabilität auswirken. Hoher operativer Hebel bedeutet, dass Gewinne bei steigenden Umsätzen schnell wachsen können – Verluste aber auch bei sinkenden Umsätzen.

- PEG Ratio (Price/Earnings to Growth Ratio) bewertet die Bewertung einer Aktie, indem das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem erwarteten Gewinnwachstum verglichen wird. Ein niedriger PEG kann auf Unterbewertung hindeuten.

- S&P 500 Index umfasst 500 führende US-Unternehmen und deckt etwa 80 % der verfügbaren US-Marktkapitalisierung ab.

- Return on Equity (ROE) misst die finanzielle Leistung eines Unternehmens, indem der Nettogewinn durch das Eigenkapital der Aktionäre geteilt wird.

- USD ist der Währungscode für den US-Dollar.

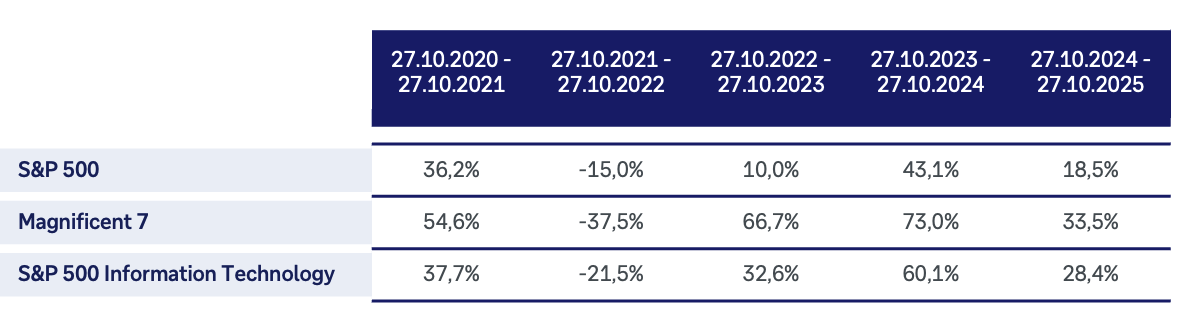

Historische Wertentwicklung

Quelle: LSEG Datastream, Deutsche Bank AG. Stand: 27. Oktober 2025. Die bisherige Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Wertentwicklung bezieht sich auf einen Nominalwert, der auf Kursgewinnen/-verlusten beruht und die Inflation nicht berücksichtigt. Die Inflation wirkt sich negativ auf die Kaufkraft dieses nominalen Geldwerts aus. Je nach aktuellem Inflationsniveau kann dies zu einem realen Wertverlust führen, selbst wenn die nominale Wertentwicklung der Anlage positiv ist.

Aktuelle Marktkommentare erhalten Sie im täglichen Newsletter „PERSPEKTIVEN am Morgen“.

Redaktionsschluss: 11.11.2025, 15 Uhr